はじめに

「AIは間違っていることを言うから使わない」――よく耳にする意見です。

確かにAIの回答は万能ではなく、誤った情報や不完全な内容が含まれることがあります。

しかし、それを理由にまったく使わないのは大きな損失です。

AIは 「正解を与えてくれる先生」ではなく、「一緒に考えるアシスタント」 だからです。

本記事では、AIを “鵜呑みにせずに上手く活用するコツ” を紹介し、実際のファクトチェック事例や質問例も取り上げます。

AIを活用する5つのコツ

1. 下書きツールとして使う

AIが出した答えを最終形と思わず、「たたき台」として利用するのが基本です。

- 文章の構成を考える

- アイデアを広げる

- 表や箇条書きで整理する

👉 最終的な仕上げや正確性の確認は、必ず自分で行いましょう。

2. 複数の回答を比較する

AIは質問の仕方によって答えが変わることがあります。

- 同じ質問を2〜3回してみる

- 別のAIサービスと比較する

👉 比較することで「偏った誤り」に気づきやすくなります。

3. ファクトチェックを行う

数字や専門情報は特に 裏取りが必須 です。

- AIの答えを「検索ワード」としてGoogleで調べる

- 出典や日付が明示されているか確認する

- 複数の情報源で一致しているかを確かめる

👉 AIの答えをそのまま信じるのではなく、調べるヒントとして活用する のがポイントです。

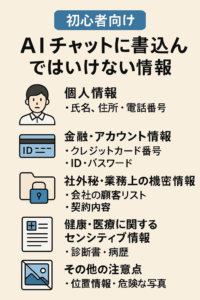

4. 間違ってはいけない分野は公式を確認

以下の分野は、必ず公式情報を最終確認しましょう。

- 医療・健康(診断や薬の情報)

- 法律・税金・契約関連

- 投資や金融商品

- 行政手続きや選挙情報

👉 厚生労働省・国税庁・金融庁・自治体サイトなど、公式が最終判断材料 です。

5. 【事例】AIの答えをファクトチェックしてみた

ケース:確定申告の期限

AIに「日本の確定申告の提出期限はいつ?」と質問したとします。

- AIの回答例

「日本の確定申告は3月31日までに提出が必要です」 - 公式情報(国税庁サイト)

実際には「翌年の2月16日から3月15日まで」が原則的な期限。

※年によって休日と重なる場合は翌平日まで延長される。

👉 一見正しそうでも誤りがあります。AIの答えをそのまま検索ワードに使うと、すぐに国税庁公式ページへたどり着けます。

ファクトチェック質問例

詳しく確認したいとき

- この情報の根拠となる公式サイトや出典を教えてください

- この回答は何年時点の情報ですか?

- 複数の情報源を比較して一覧にしてください

- 国税庁(厚生労働省など)の公式情報をもとに答えてください

- 誤っている可能性がある場合は注意点も書いてください

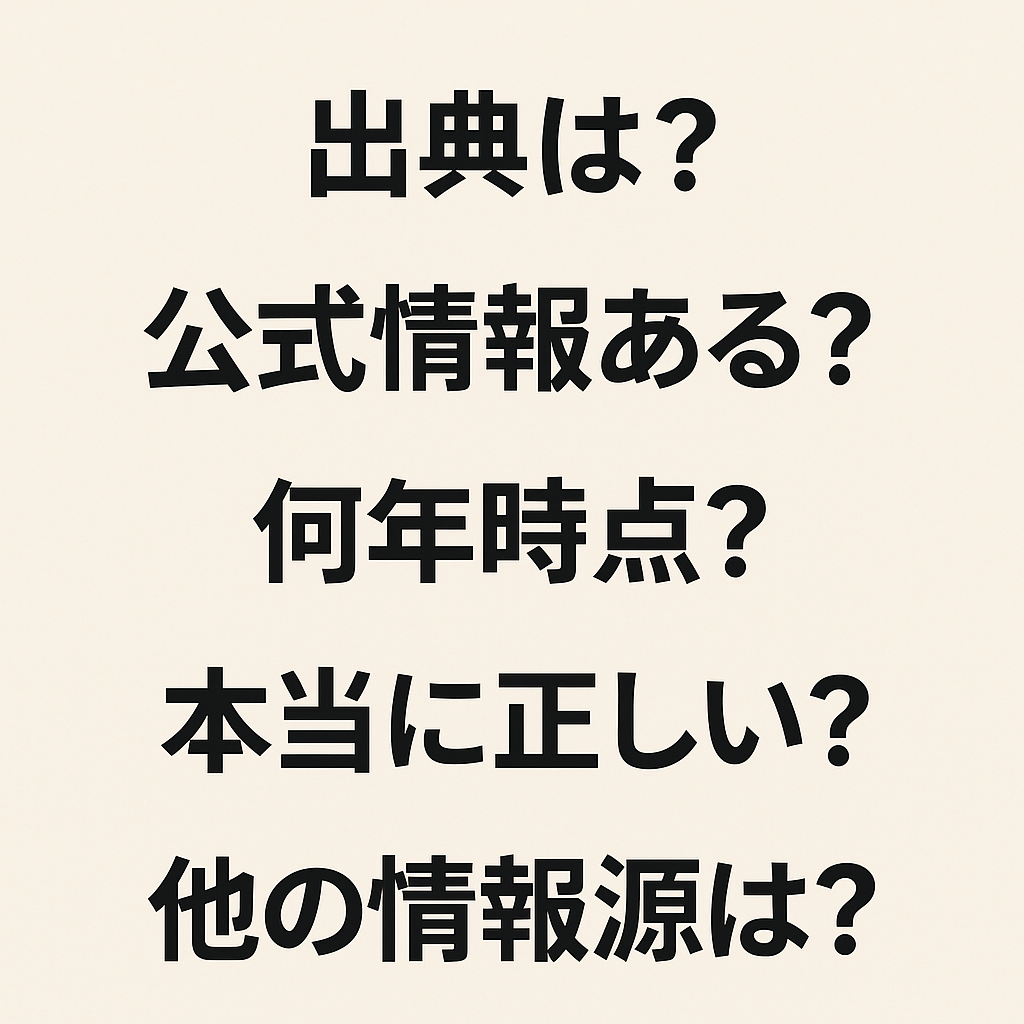

一言でサッと聞きたいとき

- 出典は?

- 公式情報ある?

- 何年時点?

- 本当に正しい?

- 他の情報源は?

👉 一言レベルでサッと確認し、必要なら深掘りするのが効率的です。

まとめ

AIは確かに間違うことがあります。

しかし「間違うから使わない」のではなく、「間違う前提でどう使うか」 が大切です。

- 下書きやアイデア出しに使う

- 複数回答を比較する

- ファクトチェックを必ず行う

- 間違ってはいけない分野は公式を参照する

- 一言質問でサッと確認 → 必要に応じて深掘り

こうしたポイントを押さえれば、AIは強力な相棒になります。

間違いを恐れるより、補助輪として上手に活用する発想 を持ちましょう。